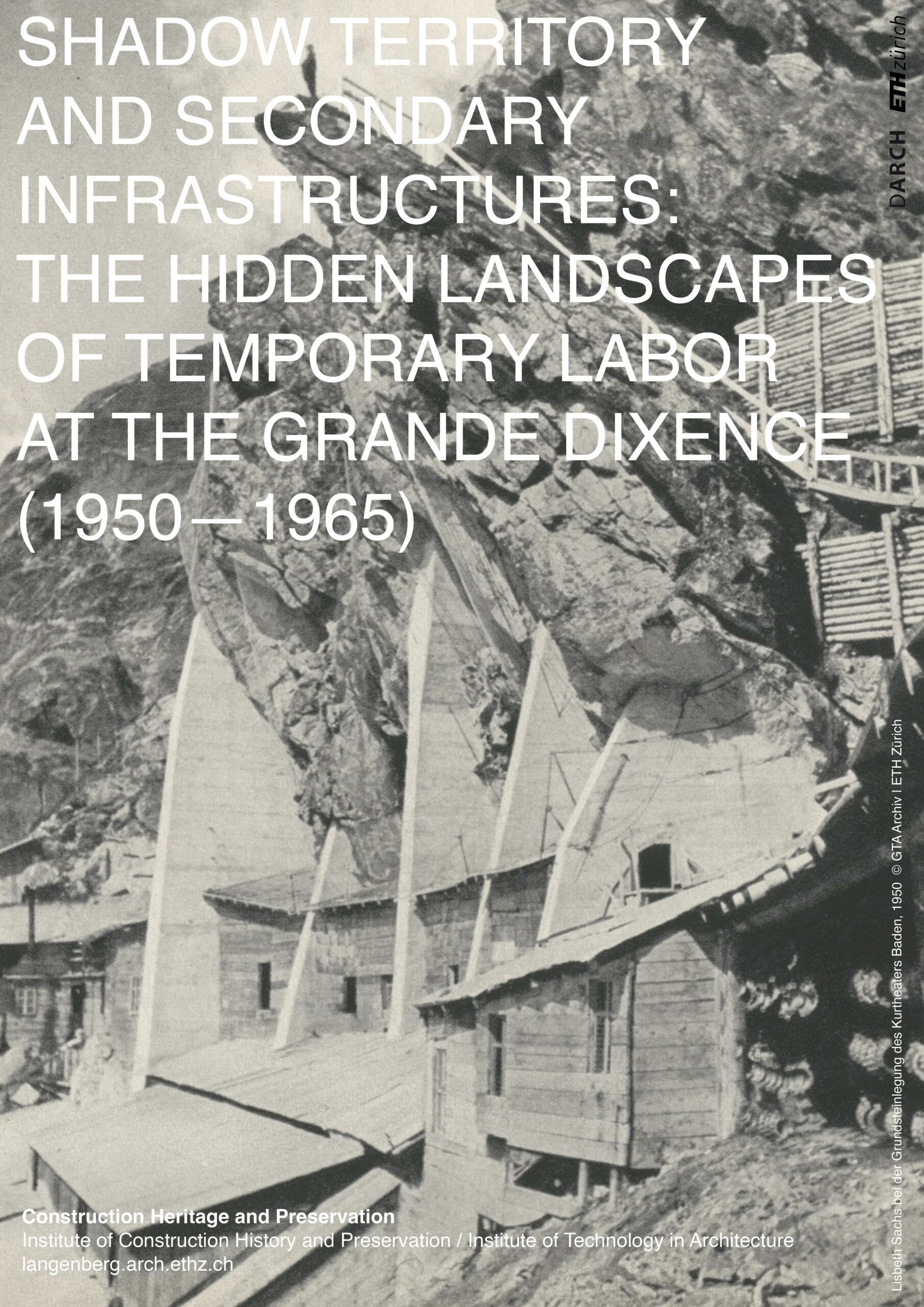

TERRITORIO OMBRA E INFRASTRUTTURE SECONDARIE: I PAESAGGI NASCOSTI DEL LAVORO TEMPORANEO ALLA GRANDE DIXENCE (1950-1965)

Dottorando: Rune Frandsen

Questo progetto di ricerca, finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero (FNS), è condotto dall’Istituto di Studi sul Paesaggio e Urbani (LUS), cattedra Günther Vogt, ETH Zurigo. La Prof.ssa Dr. Silke Langenberg è co-relatrice della tesi.

Nel 1945, l’Ufficio nazionale svizzero per l’economia delle acque pubblicò uno studio in cui venivano elencate le possibilità residue per l’utilizzo dell’energia idroelettrica nel bacino del Rodano, nel Canton Vallese. Questo studio diede avvio a una massiccia campagna di costruzione di dighe in questa regione alpina, durata circa tre decenni. Gran parte di queste infrastrutture idroelettriche si trova in aree remote e sotterranee, risultando così poco visibili e spesso assenti nelle rappresentazioni del paesaggio alpino. Questa invisibilità contribuisce anche a oscurare la presenza dei migliaia di operai impiegati nella costruzione degli impianti.

La presente ricerca si concentra su un caso di studio: il periodo di costruzione della diga della Grande Dixence (1950–1965). Documenta la cosiddetta infrastruttura secondaria, ovvero l’insieme delle strutture necessarie alla realizzazione di quest’opera primaria. Si tratta di vie di trasporto dei materiali – con strade, gallerie, ponti e funivie – ma anche degli operai stessi che hanno costruito la diga e scavato i tunnel, delle reti di reclutamento della manodopera e degli insediamenti provvisori destinati al loro alloggio.

Il metodo adottato, fondato sulla ricerca d’archivio, porta a due conclusioni principali. In primo luogo, l’analisi degli alloggi disponibili per gli operai, dei loro orari e salari, nonché dei servizi presenti nei villaggi temporanei, dimostra che lo spazio creato da questa infrastruttura secondaria era uno spazio di disciplinamento. Il progetto di trasformazione dei paesaggi alpini per l’estrazione di risorse si intrecciava con un processo di regolamentazione dei corpi e delle menti dei lavoratori. In secondo luogo, il ritratto della popolazione su cui si basavano questi cantieri – in gran parte composta da “gastarbeiter” italiani – e i dettagli costruttivi delle baracche che li ospitavano, rivelano come questi insediamenti non fossero solo temporanei, ma anche mobili. Questo offre spunti fondamentali per ripensare il rapporto tra l’industria delle costruzioni e il lavoro, in cui la transitorietà viene troppo spesso invocata per giustificare condizioni di vita precarie.

Come prospettiva futura, indagini sul campo documentano i resti di queste infrastrutture secondarie, che Peter van Wyck definisce archivio territoriale e che possono essere intesi come patrimonio costruito delle persone coinvolte nella realizzazione delle infrastrutture idroelettriche svizzere.

Estratto (in inglese):

https://www.research-collection.ethz.ch/handle/20.500.11850/644493